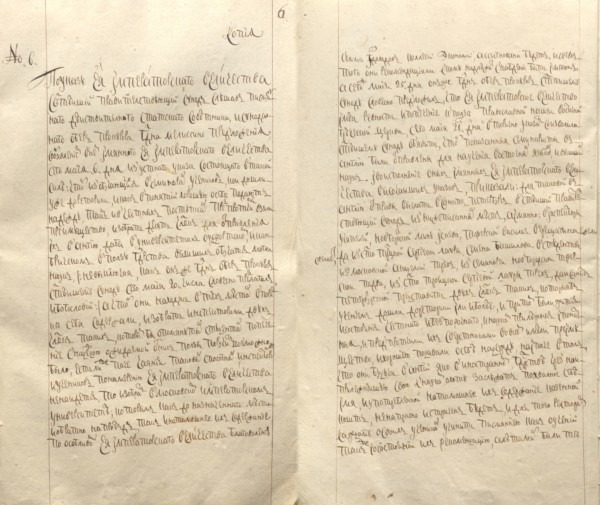

Справка из канцелярии С. Синода об учителях и семинаристах, отправленных учиться заграницу

РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л. 548–548 об.

«…Определить и набрать учеников в ту семинарию до 200 человек, выбирая способнейших к наукам».

В штате Новгородской духовной семинарии было указано общее число семинаристов – 200 человек. Несмотря на это, первыми учениками семинарии стали 271 ученик Новгородской архиерейской школы, которые по уровню своих знаний латинского языка были распределены между четырьмя школами: фары, инфимы, грамматики и синтаксимы. По своему социальному составу первые семинаристы были преимущественно детьми церковнослужителей: попов, дьячков, пономарей, диаконов. Всего лишь одиннадцать семинаристов были детьми «разночинцев».

Для духовенства Новгородской епархии обучение детей в семинарии было обязательным. Духовенство обязывали представить сведения о своих детях в возрасте от 10 до 15 лет, которые должны были учиться в семинарии. Отказ от учебы в семинарии и сокрытие данных о своем ребенке влекли за собой строгое наказание: штраф, отлучение от церковной должности и лишение детей наследства отца. Набор новых учеников в семинарию осуществлялся в течение всего учебного года. В зависимости от уровня подготовки вновь принятые ученики могли поступать в разные школы. Требования к поступающим были достаточно высокими: они должны были уметь читать, писать, знать богослужебные книги. Если же в результате вступительных испытаний кандидат в семинаристы не соответствовал этим требованиям, его отправляли в родительский дом для «доучения» в течение одного года. После этого родители «под страхом беспощадного штрафования» должны были вновь представить своих детей для поступления. В Новгороде в Белониколаевском монастыре была организована русская школа, в которой кандидаты в семинарию проходили курс начального обучения, закончив который успешно, могли поступить в семинарию.

До 1747 г. семинария сама вела списки учеников, которые могли поступить в семинарию по своим «летам». Списки эти составлялись в духовных правлениях и высылались в семинарию. Доставкой в семинарию по этим спискам детей заведовали духовные правления, отправляя по приходам своего уезда заказчиков и приставов, которые собирали детей и представляли их в правления, а те, в свою очередь, со сторожами отправляли их в семинарию. Сроки посылки детей были жестко регламентированы. Священнослужители, укрывавшие своих детей от обучения в семинарии, подвергались ежемесячному штрафу: «… с протопопов по 2 рубля, с попов по 1 рублю и 50 копеек, с дьяконов по 1 рублю, с дьячков и пономарей по 50 копеек с человека». В 1747 г. все дела по определению учеников в семинарию переходят в ведение духовной консистории. В духовных правления по-прежнему составлялись реестры детей, которые проверялись в консистории. В консистории будущие семинаристы проходили испытания. В реестрах делались соответствующие отметки: «писать обучается», «псалтирь стверживает», «псалтирь обучает», «обучается писать, токмо имеет болезнь каменную».

В семинарии обучались разновозрастные семинаристы, хотя по штату Новгородской семинарии говорилось: «определить и набрать учеников от 10 до 12 лет». Их возраст варьировался от 9 до 22 лет. Преимущественно в семинарии учились ученики среднего возраста от 14 до 17 лет. Например, в 1740 г. в школе синтаксиме самому младшему семинаристу было 10 лет, самому старшему – 21 год.

Проверка знаний семинаристов проводилась «по третям года» и в конце его, когда устраивался «единожды главный и публичный экзамен и смотр». Переход из низших школ в высшие совершался обычно в июле, а в сентябре происходило отчисление семинаристов, «неудобных к наукам». Об успеваемости учащихся можно судить по «Ведомостям Новгородского архиерейского дому семинарии о учениках…». Так, после первого года обучения в школе синтаксимы из 32 учеников один получил неудовлетворительную оценку, 10 семинаристов – оценку «понятен», 16 – «средствен», 3 – «добр» и 2 – «изряден». В школе грамматики из 89 семинаристов всего 9 получили неудовлетворительную оценку («непонятен», «к понятию и учению туп», «ленив»), 78 учеников получили оценку «добр», «понятен», «изряден», «средствен». В школе инфимы училось 67 человек, из которых неудовлетворительные познания показали 15, а 50 получили оценки «средствен», «добр», «понятен», «преизряден», «прилежен», «постоянен». В школе фары из 83 семинаристов неудовлетворительные оценки получили 25 семинаристов, 56 учащихся были оценены: «изряден», «средствен», «годен», «добр», «преизряден», «понятен». Лишь три семинариста не были аттестованы: один был «отпущен за нерачением и леностью к учению с пашепортом в дом свой», другой бежал, третий умер.

Об уровне преподавания в семинарии свидетельствует высокое качество знаний ее учащихся, ряд которых в 1748 г. счел необходимым отобрать для обучения в академическом университете в Санкт-Петербурге В. К. Тредиаковский. Среди них Михаил Софронов, Игнатий Терентьев, Филипп Яремский, Иосиф Полидорский, Георгий Павинский, Назар Герасимов, Иван Братковский и др. Большинство из новгородских семинаристов проявило способности к языкам и математике. И. Терентьев и Н. Герасимов стали преподавателями академической гимназии. И. Е. Братковский, И. Д. Полидорский, Г. А. Павинский служили в Географическом департаменте. М. Софронов написал диссертацию «О спрямлении дуг эллипса», которая, заслужив одобрения Леонарда Эйлера, принесла автору должность адъюнкта Академии наук по математике.

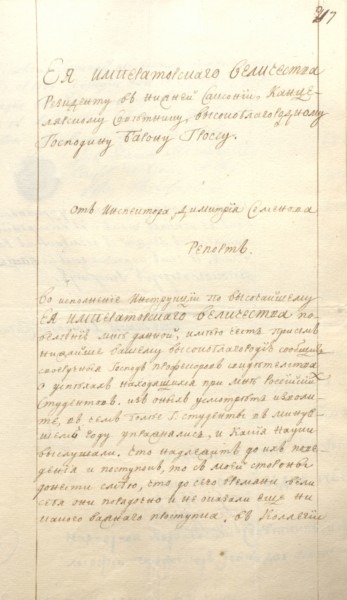

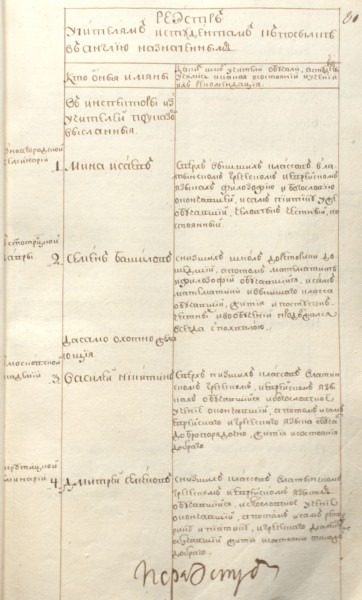

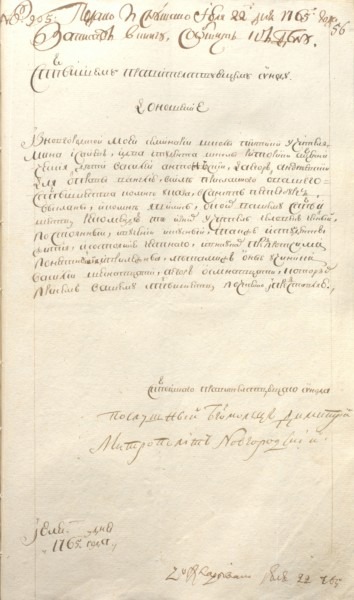

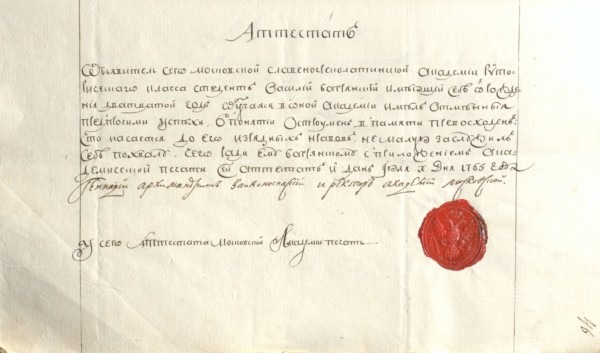

В 1765 г. Екатерина II велела отправить десять семинаристов, окончивших курс риторики, в Англию для обучения в университетах с целью подготовки профессоров для богословского факультета, который планировалось открыть в Московском университете. Из Новгородской духовной семинарии были отобраны: учитель класса пиитики Мина Исаев и два семинариста – Егор Андреевский и Василий Антонский. Отъезд состоялся в июне 1766 г., но не в Англию, а в Геттинген, Лейден и Мангейм. Егор Андреевский после семилетнего обучения в Геттингене вернулся магистром словесности и был назначен учителем философии в родной семинарии. Василий Антонский стал учителем греческого языка в Московской академии. Мина Исаев защитил в Лейдене диссертацию по медицине.

Единицы семинаристов сделали научную карьеру. Большинство из них было «уволены для приискивания к произведению на праздное место в церковничекий чин», причем это могло произойти задолго до окончания полного семинарского курса.

Материальное обеспечение семинаристов было регламентировано ее штатом. Часть учеников, поступавших в семинарию, учились не на казенном коште, а за счет своих родителей, что было для них тяжелым бременем. Это, наряду с «неудобством к наукам», было причиной массовых побегов семинаристов. В 1754 г. семинарское начальство запретило набор учеников в низший класс – фару, а специально для нее «сыскать каким наивозможным способом бежавших из семинарии учеников». По сведениям поданным в этом году Св. Синод в семинарии в бегах числилось 94 человека. Бежавшие ученики разыскивались, подвергались наказаниям и возвращались в семинарию для дальнейшего обучения.

РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л. 548–548 об.

15 июля 1775 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л.…

15 октября 1772 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л.…

23 октября 1768 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л.…

1765 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л. 80–81.

22 июля 1765 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л.…

1 июля 1765 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л.…

1 июня 1765 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 141. Л.…